(本學期在進行一項攝影師和creative writer合作的項目,因此要做一個介紹藝術家怎樣將其作品和文字相結合presentation。在中國的藝術品中,漢字常常不僅是說明性的,而其本身構成一種視覺藝術的元素。因此在準備的過程中撰寫此文,講述漢字的書法與篆刻藝術,並提及漢字對中國文化的影響,也介紹徐冰先生是如何使用漢字的元素進行當代藝術創作的。)

在中國藝術中,有些西方所沒有的元素,就是以文字本身作為視覺藝術。在中國,從建一座大樓到印一本小書,請名人題字常常是必不可少的環節。當然有借名聲以貼金的,但是也說明了中國文字本身有其獨特的藝術性。

長城常常稱為中國的代表,中國人也似乎熱衷於修築長城,從春秋戰國時的零星修築,到秦代全國性的貫通,以及後來歷代的修繕,再有戚繼光極具創意的“海岸長城”。抵禦外敵的目的到底起到多少,比起修築時的勞民傷財,或許是微不足道;但是長城帶來的封閉地域里的安逸,似乎總是讓人得到了一種自給自足的安全感。

秦長城早已淹沒在黃土之中,殘磚斷瓦留待後人憑弔。然而始皇帝連接了另一段長城,如今依然守衛着中國的文化,那就是統一了的漢字。甲骨文,金文、籀文(石鼓文),統一后的小篆,以及後來的隸書並種種字體,漢字罕見的傳承性就如同在歷史中修築了堅固的長城,讓中國文化可以在一個封閉中悠然自得的靜靜發展。

(當然如今又在建立一座新的長城,為裡面的一些人提供了點提心弔膽的安慰。磚土的長城在抵禦外地上從未真正起過作用,漢字的文化長城也隨着近六十年來的革新以及外語教育的普及開始變得千瘡百孔。這一座隱形的長城是否真的能夠抵禦糟粕,或是反而讓低俗在封閉中成長呢?)

幾千年來,漢字從結構上和字義上都沒有被人為刻意的改變,只是隨着時間的流逝緩慢的創造出新字和字體。以漢字本身的結構為素材的藝術就迅速的發展,其中主要的包括書法和篆刻。

在西方世界中,飽學之士未必和視覺藝術家有必然的聯繫;而在中國,大知識分子往往在書法上也有一定的造詣。或許因為字母文字多是對讀音的描述,不需要很多的訓練就可以開始閱讀和書寫,而漢字卻和語音沒有直接的聯繫,必須在明白和習練了上千個單字之後才能流利的閱讀與書寫。中國讀書人都經歷過從小描紅習字的漫長里程,於是在書寫上或多或少都有一定的根基。

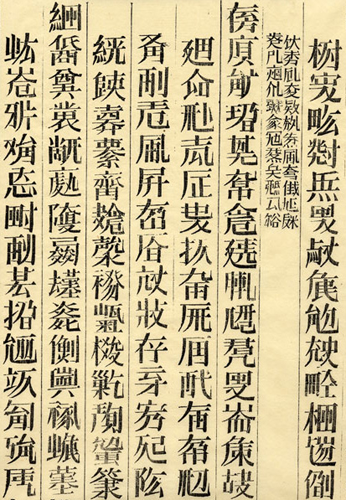

徐冰:英文方塊字書法入門(仿拓片及描紅本),裝置藝術,哥本哈根,1994

當然這種臨摹複製的學習方式是否為藝術創作,可能有爭議。能寫一手漂亮蠅頭小楷的人或許並不足以稱為書法家,但是其在書法美學上受到的訓練卻是不容否定的。漢字書法成為讀書人通行的藝術,這樣也就無怪乎留名題字的盛行了。

另一方面,書法的全民性也帶來了和權力的緊密結合。一個時代中,真正的書法家或許鳳毛麟角,然而即是人人都懂些書法,那麼權貴們的筆墨也自然就被重重貼金。豈不見現今重點大學大學、各地黨報以致許多協會組織都使用整齊劃一的字體,就彷彿其作者的年代中的中國人穿的制服一般。

篆刻是另一種以文字為基礎的視覺藝術。中國篆刻之源頭和西方的封印(英文均可作seal)是類似的,都是功能性的需求,用以表明身份。早期的篆刻因為工藝的複雜是由專人完成的,在明朝之後發現花乳石可以刻印,於是文人自製印章成為篆刻藝術的主流。之後許多的書畫家都根據自己的需求和審美製作印章,這些印章成為中國藝術品獨特的風景。

漢字書法大多數使用隸書及以後的字體,書法大師也不斷創造出新的字體。而篆刻更加註重於溯源,通常追溯到小篆或更早期的文字。

除了單獨的書法和篆刻作品,中國的繪畫等許多藝術形式都和書法篆刻相結合。大多數中國繪畫作品上都會有文字的成分,這和西方繪畫是非常不同的。這些文字的內容包括作者的名字、創作時間和地點,也有許多作品用文字描述創作者的靈感,比如書寫詩歌短文等。在內容以外,文字本身的形態成為構圖的一部分,以書法本身的視覺美感加入作品的整體之中。作者即使不留字,往往也要欽印。更奇的是,不僅作者,收藏者也要欽印一枚,於是轉手多次的藝術品上常常有許多的收藏者印。這就對收藏者的美學素養提出了很高的要求,若是使用了不佳的印章,或是在不恰當的位置,都可能要破壞掉一部傳世名作。

繪畫、書法、篆刻,就在漢字的長城之內舒適的流傳,直至近世。中國的繪畫稱作國畫,似乎是在喻示這就是正統的藝術形態,從唐宋至今就沒有很大的改變;就如中國在許多西方人心中的印象,永遠是在遠方城牆後面羞澀若隱古裝相扮。

徐冰:天書,裝置藝術,The National Gallery of Canada, Ottawa,1987

始皇帝之後,漢字第二次被大規模刻意的調整,發生在自詡為“馬克思加秦始皇”的毛澤東的時代。毛被稱為書法家和詩人,這或許出於攀附權貴,承受了多過的虛名,但是他卻實在可以稱為一位真正的藝術家,不是在於幾張字或是幾首詩,乃是在於他以一個講話圈定了幾十年中國藝術發展的界限,以及他在整個中華文化之中強行留下自己的墨跡。

漢字的這次變更被稱為簡化字運動。在漢語文化圈中,日本和韓國都對使用的漢字進行了一些改動,但是他們已在中華文化之外。而在中國之內,簡化字運動是前所未有的對中國文化長城的動土。簡化字的支持者往往強調書寫的便利和學習的簡易,這或是有道理的。本文也是用簡體字寫成。然而從文化的傳承來看,簡化字違反了六書造字原則,削弱了漢字的科學性和邏輯性,在美學上也是一個倒退,又有單字對應數個正體字,以致產生歧義(1977年公布的第二次漢字簡化方案,因為字形過於簡單引起混亂,甚至後來被廢止)。更重要的是,漢字簡化后不利於中華文化的傳承,加上白話文運動的影響和西方化的語文教育,中國古籍對於大多數人竟然成為天書。

當然漢字的簡化並不是毛一人的意思,但卻和毛時代的整個思路相貫通的,就是廢棄掉中國的傳統文化,又創造一種亦非西方的中國新文化。中國經歷的朝代變更,不乏哀鴻遍野血流成河的,又有外族的入侵統治,但許多文化元素並不隨政權更迭而改變的。例如戲劇藝人說哪朝哪代不聽戲,改朝換代之後統治者主導戲劇改革,在原先是從未有過的;只有戲劇隨着觀眾的口味自行慢慢變革。而“新中國”之後,不僅整個戲劇,乃至文藝,整個文化屆都被迫經歷了革命,以致到最後需要動亂十年的“文化大革命”來完成徹底的顛覆。在這樣的進程中,不僅北京的城牆要拆掉,構成文化長城的漢字也要拆掉重建。

如今談論“文革”,常常談的是殘酷的政治鬥爭與泯滅人性的迫害,以及國家的混亂和經濟的蕭條,從這些角度來看,“文革”是失敗的。但是談到“文化”,在種種混亂之中,我們卻發現“文革”悄悄地達到了原先的目的。

1979年開始,有一位美籍華裔攝影家曾廣智穿着毛式中山裝假扮作共產中國的一位官員在西方標誌性建筑前拍下一組照片,他稱之為“東方遇見西方(East Meets West)”,這幾乎是最為西方人所知的華人攝影作品。可是中山裝雖從日本吸納了些東方元素,卻和中國傳統沒有什麼關係。由此可見那時中國的形象已離開了自身之傳統,抹上了毛派共產世界的濃濃印記。

既然傳統文化被連根拔起,長城有了破口,在隨後而來的開放浪潮,少數人回溯到中國的先賢,多數人在敞開胸懷接受新奇的舶來品。在這波覺醒的浪潮中,有着大悟,也有着迷惑。於是我們看到了思辨與爭鳴的八十年代,以及在理想的血泊中沉溺與紙醉金迷的九十年代。

八十年代,一位藝術家回到圖書館讀起了文言典籍。他在思考多年的動蕩中帶來的思維的混亂,於是有了一組石破天驚的作品,就是徐冰的《天書(Book from the Sky)》。中文講的“天書”,可以指天上來的書卷,或是不能讀懂的文字。徐冰1987年的裝置藝術將這兩者完美的結合,長長的書卷從“天上”垂下,其中所書寫的彷彿是漢字,卻是沒有人能夠讀懂。

徐冰:天書,裝置藝術,The National Gallery of Canada, Ottawa,1987

“文字卻沒有意義,意義卻沒有文字”。漢字的藝術,無論是書法或篆刻,一向是意與形美學的結合;在《天書》中,這兩者被截然的割裂:若是將它們看作文字,他們卻是無意義的文字;但是這些無意義的文字組成的藝術,卻已經表達了自身的意思。

中國的當代藝術多是受西方的影響,特別是在長期的封閉之後囫圇吞下現代時期的種種思潮,就大躍進跨入了當代時期。柏楊先生所稱中華文化這一“醬缸”,原本總是沾染別人,在當代藝術上似乎反而被沾染了。唯一留下的一點中國的東西,不是傳統,乃是被當代藝術家們不斷廉價消費的毛澤東時代的遺產。此時,《天書》這一根植於中國傳統文化的產物,以中國人自己熟悉卻又不能明白的“語言”表述了當代性的茫然。

如今,人類越來越走入“讀圖時代”。從甲骨文開始,中國人似乎已經讀了幾千年的圖,從簡到繁,又從繁到簡。創造不能懂的《天書》20年之後,徐冰又開創了《地書(Book from the Ground)》,不再是從天而來的晦澀,乃是身邊最常見的生活圖標。沒有依照六書的造字法,沒有複雜的語法,以單字來表達單獨的意思,這彷彿回到了象形為文字的甲骨文時代。這種語言也許能夠稱為一種超語言的溝通手段,在互聯網上帶來前所未有的文化寬容和合一。

作為視覺藝術素材的漢字,也許將不再孤單。